本も歌舞伎も一緒

変わらないために変わり続ける

歌舞伎俳優八代目 尾上菊五郎

良書は時代を超えて読み継がれる

5歳上の姉(寺島しのぶ)の幼少期から、両親(七代目尾上菊五郎・富司純子)が絵本や児童書をたくさん揃えていたのでしょう。物心ついたときには本棚にイソップ寓話やグリム童話、偉人の伝記などがずらっと並んでいました。

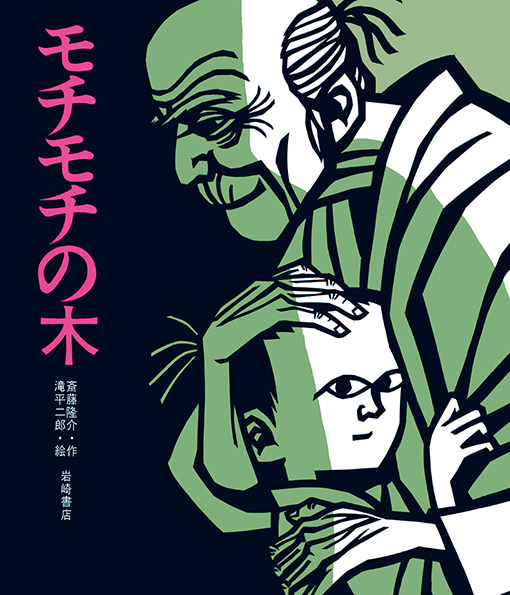

印象に残っている本はたくさんありますが、一つは『モチモチの木』。まず、切り絵の表紙が特徴的ですよね。絵本は明るい表紙が多いのに、あの暗いタッチが逆に子ども心に興味を引きました。物語は、祖父と二人で暮らす、トイレに一人で行けないほどの臆病な少年が、腹痛で苦しむ祖父を助けるために真夜中の山道を走って医者を呼びに行くといったストーリーです。大切な人を助けるために自分の弱い面を振り切って、人を慈しむ心に感動したのを覚えています。小学生の娘に『モチモチの木』のことを話すと、国語の教科書に載っていると言うのです。見せてもらいましたが、今、読んでも胸が打たれました。

私が赤ん坊の頃は、母も読み聞かせをしてくれていたと思いますが、記憶にあるのはお手伝いさんがたくさん読んでくれたことです。『日本昔ばなし』シリーズも好きで、なかでも『三枚のお札』が印象に残っています。栗拾いに行きたい寺の小僧が、和尚の反対を押し切って山に入る。和尚は「山姥(やまんば)が出たら使いなさい」と、呪文を書くとその通りになる3枚の札を持たせるのです。小僧は本当に山姥と遭遇し、寺まで逃げて、最後は和尚が山姥を豆にして食べるという、幼心にして衝撃の結末でした。

『オズの魔法使い』の三人衆、藁(わら)の案山子とブリキの木こり、弱虫ライオンもずっと覚えています。『小さなおばけ』シリーズも大好きで、これは息子に話すと、「この本のこと?」と図書室から借りてきたこともあります。『モチモチの木』もそうですが、良書はずっと読み継がれているのですね。

子どもによく読み聞かせをした本は、『ひかりをあてよう』、『ウェン王子とトラ』、『注文の多い料理店』。『ひかりをあてよう』は本に星形の穴が開いていて光を当てると天井に星が映り、寝る前に部屋を暗くしてからやってあげると大喜びでした。

地方公演で長期留守にするときは、朗読を録音したものを置いていきました。長男(六代目菊之助)がよく聞いていたようです。妻(瓔子)は私以上に多読で、子どもに本好きになってほしい思いから、夫婦ともに読み聞かせに取り組んでいました。

映像ではなく、文字や言葉から感情を読み解き、絵本の「絵」から想像力を養うことはとても大切なことです。そのためにも読み聞かせや自らの読書を子どもたちに続けてほしいと願います。

「身近」な存在が成長を育む

私が八代目尾上菊五郎を、丑之助が六代目尾上菊之助を襲名することになり、3月に神田明神で披露お練りを執り行わせていただきました。神田明神は伝統ある神田祭のあり方について、「変わらないために変わり続けていきたい」という思いを大切にしていらっしゃいます。

歌舞伎も同じです。私がジブリ作品やインドの物語を歌舞伎に取り入れていることも「変えるべきではない」根幹の古典を後世に残すために、お客様への間口を広げています。「古典を楽しんでいただく」の精神は、歴代の歌舞伎役者も実践してきました。

先人たちがつくりあげてきた古典歌舞伎の型は「心」を形にし、磨き上げてきた作品。一方、新作歌舞伎はその「心」をもっとわかりやすく披露するものです。新作を考える際、(1)斬新さ、(2)時代性や普遍性、(3)役者の技芸が生かせるか否かを考えながら脚本をつくります。古典も新作も日本人としてのアイデンティティ、日本人が大切にしている「心」をどう伝えるかの基盤は同じです。

「本」、「読書」のあり方も今は紙、電子、朗読の定額サービスなど多種多様です。紙をめくる「温かさ」を感じながら文字を読むことで想像力が膨らみます。一方、スピーディーに本を入手できる電子書籍や音声コンテンツも今の時代、必要なことなのでしょう。賛否あると思いますが、「想像力」と「速度」、歌舞伎の古典と新作のように形は違っても、どちらもそれぞれの時代に必要とされれば自ずと残っていきます。別物や敵対視するのではなく、今の時代に即した手法、まさに「本」を残すために「変わらないために変わり続ける」ことだと思います。

目標とする父の存在、憧れの歌舞伎役者が近くにいたから、今の自分があります。本も小さい頃から身近にあって、周囲の大人が読み聞かせなどを積極的にしてあげることが大切。「文字」、「言葉」から好奇心や想像力が生まれるものです。歌舞伎と同じく本も未来永劫残していきましょう。

松竹創業130周年を迎える2025年、歌舞伎座にて5月・6月の2カ月にわたり「尾上菊之助改め 八代目尾上菊五郎襲名披露、尾上丑之助改め 六代目尾上菊之助襲名披露」興行が行われた。『連獅子』では、狂言師右近後に親獅子の精を菊之助改め八代目菊五郎、狂言師左近後に仔獅子の精を丑之助改め六代目菊之助が務めた。