東京大学大学院教育学研究科教授 遠藤利彦氏に聞いてみた! 絵本の読み聞かせが育む子どもの力とは?

人生を豊かにする非認知能力を育てる

──遠藤先生は非認知能力と絵本の関係について研究されています。最近よく聞かれるこの非認知能力とは、どんな能力なのか、教えていただけますか?

非認知能力は心の力。反対の言葉が認知能力であり、こちらは一般的にIQの数値に表れるような頭の良さを指してると言ったら分かりやすいかもしれません。

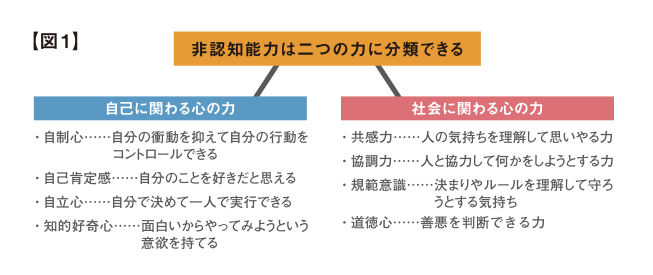

具体的には図1のように、自己に関わる心の力、社会に関わる心の力に分けられます。自己に関わる心の力は、自分のことを大切に思える力、自制心や意欲。社会に関わる心の力は、集団の中で人との関係を築き、維持していくための力です。

──社会で幸せに生きていく上で、大切な力ですね。

幼少期に非認知能力を身に付けておくことが、生涯にわたる心身の健康や幸せの形成に大きな影響力を持つことが、いろいろな研究からわかっています。

──非認知能力は、どのように身に付けられますか?

それが、勉強に関わる認知能力は大人が言葉で伝えて、知識を与えればある程度身に付けられますが、非認知能力は、子ども自身が実際にいろいろな経験をして、感情の当事者になることでより豊かに培われます。例えば何らかの経験をした結果、悲しい、不安な思いをする、一生懸命やったのに、できなくて悔しい思いをする、頑張ったらうまくいったので嬉しいなど。

──ただそういった経験を日常生活だけでするのは難しいですよね。

はい。そこで、絵本の読み聞かせが重要になってきます。というのも子どもは、絵本に出てくる登場人物にお母さん、お父さんなどの身近な人物を投影させて、頭の中でイメージしながら物語と同じ経験をしているんです。同時に絵本を通じて様々な感情の当事者になる。

ただ子どもはその時点で、どういう心の状態が悲しいのか、怒っているのか、まだはっきりとわかっていないですから。読み聞かせの際に大人が、「悲しいね、嬉しいね」、さらに、この前⚪︎⚪︎ちゃんもこんなことがあって悲しかったね等、適切な言葉がけをしてあげると、子どももこういう心の状態が、悲しい、嬉しいんだと、心に関する理解力を上げていくことができます。

心理学の研究でも、親御さんや周囲の大人が、心に関連した言葉がけを多くすればするほど、子どもの心の理解能力が高まることが明らかになっています。

──心に関連した言葉がけを適度に挟むこと、それが非認知能力を上げる読み聞かせのコツですね。

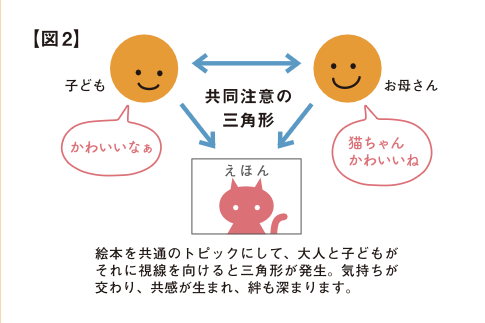

そうですね。ただ、基本的には各自のスタイルで、楽しく読み聞かせができればいいと思います。というのも心理学では、共同で一つのものに注意をむけると”共同注意”という三角形が発生すると言われてます(図2)

例えば親子で絵本を読んでいて、こどもがちらっとお母さんの顔を見ると微笑んでいる。こういった状況そのものが、親子が気持ちを通い合わせ、絆を深めると同時に、子どもの発達にもプラスに働くのです。

さらに、一緒に見ているものが猫なら、お母さんが「猫ちゃんだね」と言葉を発することで、子どもは今見ているのは「猫」だと覚えていきます。読み聞かせを通じて、子どもは言葉も効率的に獲得できるのです。

──最近では動画やデジタル絵本なども登場していますが、紙の絵本ならではの良さはありますか?

デジタル絵本、動画においては、視覚的な情報に動きや音を伴います。だからこそ子どもにとっては分かりやすく、面白く感じるという見方もできますね。

一方で絵本には視覚的な情報しかありません。例えば絵本に動物が出てきても、鳴き声は聞こえず、実際の動きも見えない。つまり情報が限定されているんです。でも欠けている情報があると、子どもはそれを頭の中で補おうとして、自分の頭で想像する。そのこと自体が、子どもの想像力や感受性を育てると言われています。

とはいえ、乳幼児期の心身の発達のためには、五感をフルに働かせることも重要だと言われていますから。例えば本にライオンが出てきたら、動物園に行って、ライオンの動きや鳴き声を確かめてみる、たんぽぽなら、公園で見て、動かして、匂いを嗅いで、感触を確かめてみる等。絵本の世界に描かれているものを親子一緒にさがしに出かけて、楽しく五感を刺激してもいいですね。

東京大学大学院教育学研究科教授 遠藤利彦(えんどう としひこ)

専門は発達心理学、感情心理学、進化心理学。

聖心女子大学文学部講師、九州大学大学院人間環境学研究院助教授、京都大学大学院教育学研究科准教授などを経て、2013年から現職。

NHK子育て番組「すくすく子育て」にも専門家として登場。『乳幼児のこころ』(有斐閣)、『赤ちゃんの発達とアタッチメント──乳児保育で大切にしたいこと』(ひとなる書房)など著者多数。